|

▣ 본문 학습 ▣ ☞ 작품 전문 |

1)불로초(不老草)로 슐을 비져 만년(萬年盃)에 가득부어

2)잡으신 잔(盞)마다 비이다

3)남샨수(南山壽)4)를 이잔곳 잡으시면 만수무강(萬壽無疆)오리다

5)약산동(藥山東臺)6) 어즈러진 바회 꽃을 꺽어 주(籌)를 노며

7)무진무진(無盡無塵) 잡으시오

8)인(人生) 번 도라가면 뉘라 잔(盞) 먹리

9)사랐실졔 이리노셰

10)년가사인인수(百年假使人人壽)라도 우락(憂樂)을 듕뷴미년(中分未百年)을

11)권(勸) 젹에 잡으시오

12)우왈장홍문번쾌(羽曰壯士13)鴻門14)樊噲15)) 두치쥬(斗巵酒)을 능음(能飮)16)되

17)이 슐 잔(盞) 못먹었네 권(勸) 젹에 잡으시오

18)권군진일쥬(勸君更進一盃酒)니 셔출양관무고인(西出陽關19)無故人)을

20)권(勸) 젹에 잡으시오

21)만슈산 만슈봉(萬壽山22)萬壽峯)에 만슈졍(萬壽井)이 잇더이다

23)그물노 비즌 슐을 만년쥬(萬年酒)라 더이다

24)진실(眞實)노 이잔곳 잡으시면 만슈무강(萬壽無疆)오리다

25)잡으시오 잡으시오 이 슐 잔(盞) 잡으시오

26)이 슐 잔 잡으시면 쳔만 년(千萬年)이나 사오리다

27)이 슐이 슐이 아니라 무제 승로반(漢武帝承露盤)28)에 이슬받은 것이오니

29)쓰나다나 잡으시오 권(勸) 젹에 잡으시오

30)제것 두고 아니 먹으면 왕장군지고자(王將軍之庫子31))이오니

32)약비아지박등(若飛蛾之撲燈)이며 사적자지입졍(似赤子33)之入井34))이라

35)단불에 나븨 몸이 아니 먹고 무엇하리

36)살었실졔 이리노셰

37)명사십리당화(明沙十里38)海棠花) 꼿진다고 슬어마라

39)봄이 오면 너는 다시 피려니와

40)가련(可憐)다 우리인생(人生) 뿌리없는 평초(萍草)로다

41)홍안발(紅顔白髮)42)이 졀노 오니 긘들 아니 셜단 말가

43)약수동(藥水東臺) 여즈러진 바회꽃을 꺽어

44)주(籌)을 노며 무궁무진(無窮無盡) 먹사이다

45)가일엽지편주(駕一葉之扁舟)야 거포준이상속(擧匏樽而相屬)이라

46)기부유어텬지(寄蜉蝣於天地)니 묘창해지일속(渺滄海之一粟)47)이라

48)애오생지슈유(哀吾生之須臾)고 션장강지무궁(羨長江之無窮)이라

49)협비선이오유(挾飛仙而遨遊)고 포명월이장종(抱明月而將終)이라

50)지불가호취득(知不可乎就得)일셰

51)새벽 셔리 찬바람에 외기럮이 슲이 운다

52)임의 소식(消息) 바랏드니 창망(蒼茫) 구름밖에 뷔인 소래뿐이로라

53)오동츄야(梧桐秋夜) 밝은 에 임생각(生覺)이 새로워라

54)임도 나를 생각(生覺)는가

|

♣ 핵심 정리 ♣ |

◉

|

☺ 감상의 길잡이 ☺ |

십이가사의 하나.

작자·연대 미상. 술을 권하는 노래로, 구가(舊歌)와 현행가(現行歌) 2가지가 있다. 하규일(河圭一)이 전한 현행 권주가는 전부 10절로 구분되는데, 1·2·3·4절과 5·6·7·8·9·10절은 각각 같은 선율의 반복이다. 5절 이하는 별로 부르지 않고 1절에서 4절까지만 일반적으로 많이 부르고 있다. 그러나 권주가가 단지 현행의 이 권주가에 국한되는 것은 아니다. 1872년 정현석(鄭顯奭)이 엮은 〈교방가요〉에는 각각 노래말이 다른 신조(新調)와 구조(舊調)의 권주가가 나란히 실려 있으며, 가람본 〈가곡원류〉나 육당본 〈청구영언〉, 1910년대에 많이 발행된 잡가집에도 여러 편이 전한다. 권주가라 하면 십이가사로서의 권주가를 지칭하는 것이 통례이나 시조의 형태로 된 것도 있다

|

♠ 보충 학습 ♠ |

▣ 12가사

가사체의 장가(長歌)에 각기 적당한 곡을 붙여 노래를 부르는 12악곡.

〈수양산가 首陽山歌〉·〈어부사 漁父詞〉·〈춘면곡 春眠曲〉·〈죽지사 竹枝詞〉·〈권주가 勸酒歌〉·〈황계사 黃鷄詞〉·〈양양가 襄陽歌〉·〈매화타령 梅花打令〉·〈상사별곡 相思別曲〉·〈처사가 處士歌〉·〈백구사 白鷗詞〉·〈행군악 行軍樂〉(〈길군악〉이라고도 함) 등을 말한다. 이현보(李賢輔)가 개작한 〈어부사〉를 빼고는 작자·연대를 알 수 없어서 악곡의 연원을 파악하기 어렵다.

십이가사는 잡가·허두가(虛頭歌)와 더불어 가창가사로 나뉘기도 하는데, 전통적인 음영가사들보다 길이가 짧다는 것을 특징으로 한다. 음계는 대개 계면조(界面調)로 이루어진 향제(鄕制)에 속하며, 세청을 쓰고 단조로운 가락의 반복이 많다. 〈상사별곡〉·〈처사가〉·〈양양가〉는 5박자 리듬이고 그밖에는 모두 굿거리장단의 변형인 6/4박자의 도드리장단에 속한다. 소위 삼패(三牌)·사계(四契)축이 불렀던 십이잡가가 속악에 속한다면, 십이가사는 정악에 속한다. 내용을 보면 〈백구사〉·〈어부사〉·〈죽지사〉·〈양양가〉·〈처사가〉 등은 자연 속에서의 한가하고 조용한 정취를 노래했으며, 〈상사별곡〉·〈황계사〉·〈권주가〉·〈춘면곡〉 등은 님과의 이별이나 인생에 대한 무상을 노래했다. 형식을 보면 〈죽지사〉·〈행군악〉·〈황계사〉·〈어부사〉 등은 분련체(分聯體)이면서 후렴이 붙은 것도 있어 장르상 가사로 보기 어려운 점도 있다. 〈어부사〉는 〈악장가사〉에 실려 있고 나머지 작품은 〈청구영언〉·〈고금가곡 古今歌曲〉·〈남훈태평가 南薰太平歌〉·〈가곡원류 歌曲源流〉·〈교주가곡집 校註歌曲集〉 등에 실려 전한다. 〈죽지사〉·〈수양산가〉는 비교적 근대의 것으로 추정된다.

▣ [개관]

일반적으로 노래말을 의미한다. 국문학에서는 고려 말기에 발생한 시가(詩歌)의 한 형식으로, 4·4조 또는 3·4조의 시조에 비해 사설이 긴 가사(歌詞)를 의미하기도 한다.

음악에서의 가사는 가곡처럼 기악 또는 장구 반주에 맞춰 노래부르는 음악양식을 말한다. 지금 전해오는 가사는 〈백구사 白鷗詞〉·〈황계사 黃鷄詞〉·〈죽지사 竹枝詞〉·〈춘면곡 春眠曲〉·〈어부사 漁父詞〉·〈길군악〉·〈상사별곡 相思別曲〉·〈권주가 勸酒歌〉·〈수양산가 首陽山歌〉·〈처사가 處士歌〉·〈양양가 襄陽歌〉·〈매화타령 梅花打令〉(또는 〈매화가〉)의 12곡으로 흔히 12가사라고 부른다.

가사는 가곡이나 시조와는 달리 사설이 불규칙하기 때문에 일정한 음악적 형식이 정해져 있어 사설을 바꿔가며 부르는 것이 아니라, 사설에 따라서 그에 맞는 선율이 제각기 다른 특징을 갖고 있다. [역사] 가사의 역사를 정확히 밝히기는 어렵다.

〈악장가사〉에 전하는 이현보의 〈어부사〉를 음악적 측면에서는 가사의 효시로 보고 있으나, 조선 전기의 〈어부사〉가 현재의 〈어부사〉와 같은 곡이냐 하는 점에서는 논란의 여지가 많다. 〈고금가곡 古今歌曲〉에 〈죽지사〉·〈춘면곡〉·〈양양가〉·〈어부사〉의 사설이 전하고, 〈청구영언〉에 〈백구사〉·〈황계사〉·〈춘면곡〉·〈길군악〉·〈상사곡〉·〈권주가〉·〈처사가〉·〈양양가〉·〈매화타령〉이 전한다. 또한 〈남훈태평가 南薰太平歌〉에 〈백구사〉·〈춘면곡〉·〈상사별곡〉·〈처사가〉·〈매화타령〉, 그리고 〈가곡원류〉에 〈어부사〉의 사설이 전하는 점으로 미루어보아 일반적으로 가사는 18세기초부터 불려져 한말에 현재 12가사의 전통이 성립된 것으로 여겨진다.

위의 문집 이외에도 〈삼죽금보 三竹琴譜〉에 〈상사별곡〉·〈춘면곡〉·〈길타령〉(또는 〈길군악〉)·〈매화타령〉·〈황계곡〉·〈권주가〉 등 6곡의 가사 곡조를 담은 거문고 악보가 전해지는 것으로 보아 이전에는 가사도 가곡처럼 거문고 반주에 의해 중인계층 사이에서 불려졌으리라 생각된다. 현재의 가곡은 이왕직아악부(李王職雅樂部)에서 가사·가곡의 명인인 하규일과 임기준을 초청하여 전수하도록 했다.

하규일은 〈백구사〉·〈황계사〉·〈죽지사〉·〈춘면곡〉·〈어부사〉·〈길군악〉·〈상사별곡〉·〈권주가〉의 8곡을 전수하였고, 임기준은 〈수양산가〉·〈양양가〉·〈처사가〉·〈매화타령〉의 4곡을 전수하여 그 전통을 계승하고 있다.

▣ 연주형태와 장단

가곡은 반드시 단(單)잡이의 관현악에 의한 반주에 맞춰 노래하지만 가사는 일반적으로 장구만으로 노래하거나, 대금이나 피리를 단잡이로 하여 함께 연주한다. 또는 피리·대금·해금·장구의 편성에 의해서 연주하기도 한다. 이때 반주악기의 선율은 일정하지 않고 노래의 선율에 따라 각 악기의 독특한 장식법을 첨가하여 연주한다. 이러한 노래에 의한 반주를 수성(隨聲)가락이라 한다.

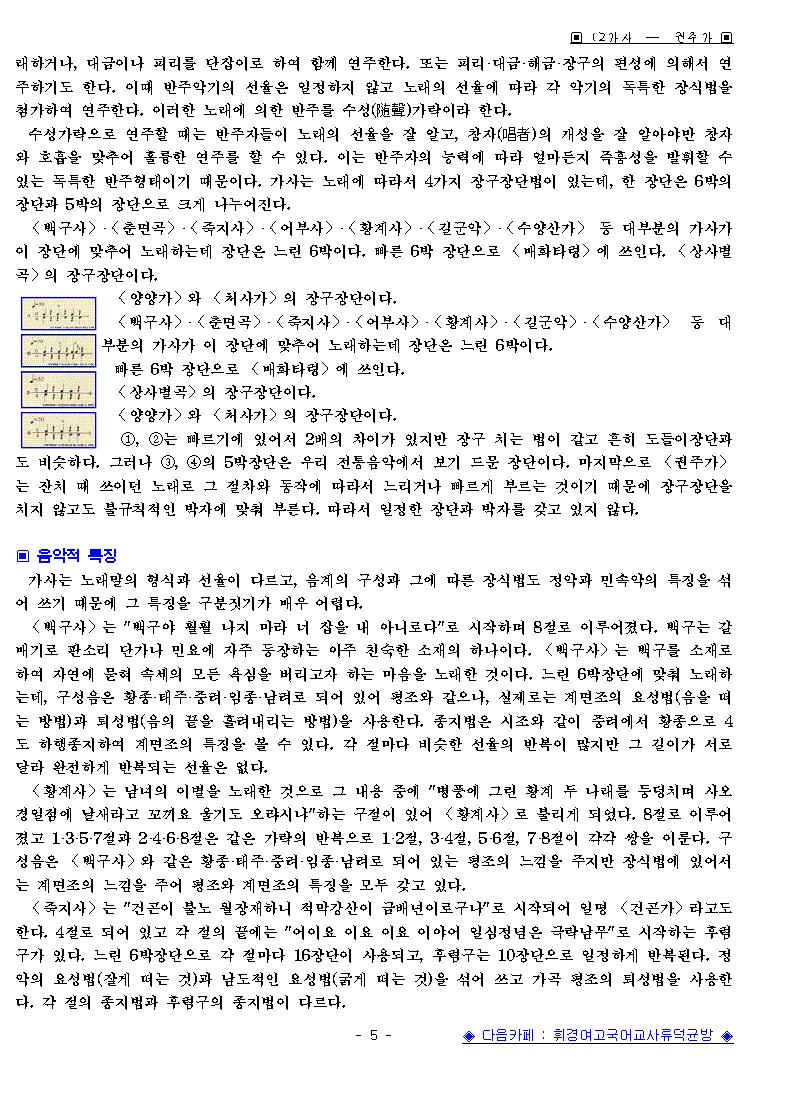

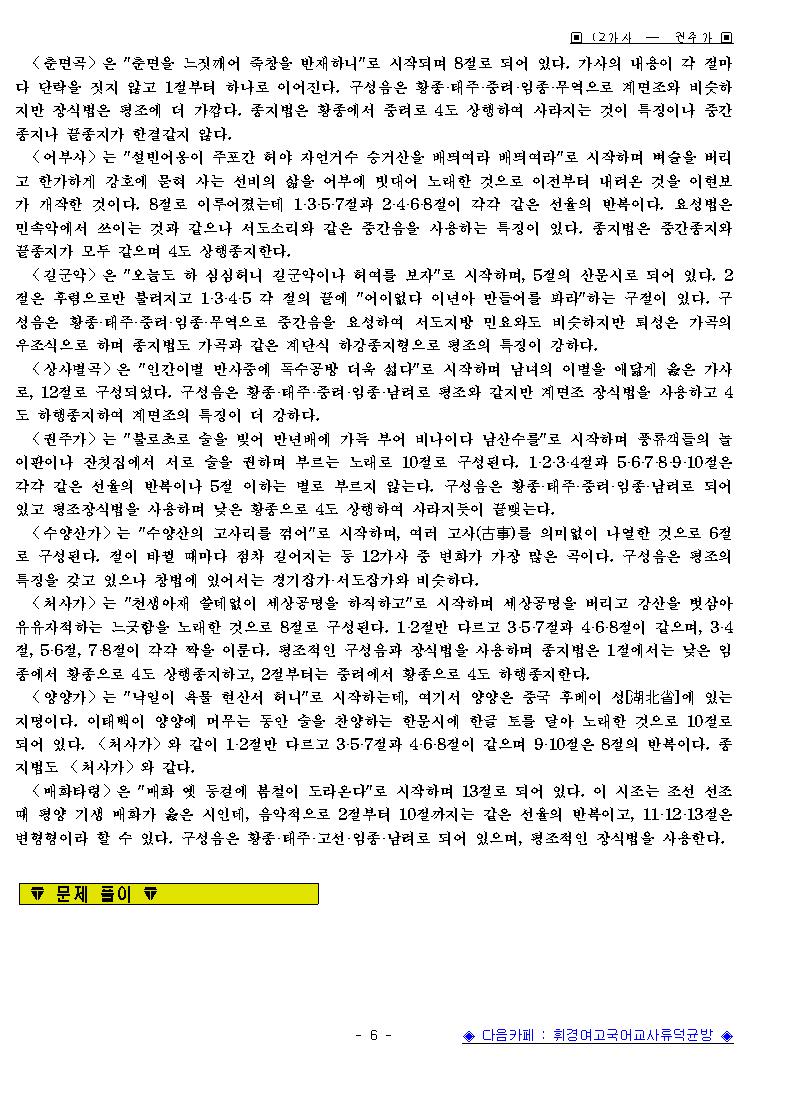

수성가락으로 연주할 때는 반주자들이 노래의 선율을 잘 알고, 창자(唱者)의 개성을 잘 알아야만 창자와 호흡을 맞추어 훌륭한 연주를 할 수 있다. 이는 반주자의 능력에 따라 얼마든지 즉흥성을 발휘할 수 있는 독특한 반주형태이기 때문이다. 가사는 노래에 따라서 4가지 장구장단법이 있는데, 한 장단은 6박의 장단과 5박의 장단으로 크게 나누어진다.

〈백구사〉·〈춘면곡〉·〈죽지사〉·〈어부사〉·〈황계사〉·〈길군악〉·〈수양산가〉 등 대부분의 가사가 이 장단에 맞추어 노래하는데 장단은 느린 6박이다. 빠른 6박 장단으로 〈매화타령〉에 쓰인다. 〈상사별곡〉의 장구장단이다.

〈양양가〉와 〈처사가〉의 장구장단이다.

〈양양가〉와 〈처사가〉의 장구장단이다.

〈백구사〉·〈춘면곡〉·〈죽지사〉·〈어부사〉·〈황계사〉·〈길군악〉·〈수양산가〉 등 대부분의 가사가 이 장단에 맞추어 노래하는데 장단은 느린 6박이다.

빠른 6박 장단으로 〈매화타령〉에 쓰인다.

〈상사별곡〉의 장구장단이다.

〈양양가〉와 〈처사가〉의 장구장단이다.

①, ②는 빠르기에 있어서 2배의 차이가 있지만 장구 치는 법이 같고 흔히 도들이장단과도 비슷하다. 그러나 ③, ④의 5박장단은 우리 전통음악에서 보기 드문 장단이다. 마지막으로 〈권주가〉는 잔치 때 쓰이던 노래로 그 절차와 동작에 따라서 느리거나 빠르게 부르는 것이기 때문에 장구장단을 치지 않고도 불규칙적인 박자에 맞춰 부른다. 따라서 일정한 장단과 박자를 갖고 있지 않다.

▣ 음악적 특징

가사는 노래말의 형식과 선율이 다르고, 음계의 구성과 그에 따른 장식법도 정악과 민속악의 특징을 섞어 쓰기 때문에 그 특징을 구분짓기가 매우 어렵다.

〈백구사〉는 "백구야 훨훨 나지 마라 너 잡을 내 아니로다"로 시작하며 8절로 이루어졌다. 백구는 갈매기로 판소리 단가나 민요에 자주 등장하는 아주 친숙한 소재의 하나이다. 〈백구사〉는 백구를 소재로 하여 자연에 묻혀 속세의 모든 욕심을 버리고자 하는 마음을 노래한 것이다. 느린 6박장단에 맞춰 노래하는데, 구성음은 황종·태주·중려·임종·남려로 되어 있어 평조와 같으나, 실제로는 계면조의 요성법(음을 떠는 방법)과 퇴성법(음의 끝을 흘려내리는 방법)을 사용한다. 종지법은 시조와 같이 중려에서 황종으로 4도 하행종지하여 계면조의 특징을 볼 수 있다. 각 절마다 비슷한 선율의 반복이 많지만 그 길이가 서로 달라 완전하게 반복되는 선율은 없다.

〈황계사〉는 남녀의 이별을 노래한 것으로 그 내용 중에 "병풍에 그린 황계 두 나래를 둥덩치며 사오경일점에 날새라고 꼬끼요 울기도 오랴시냐"하는 구절이 있어 〈황계사〉로 불리게 되었다. 8절로 이루어졌고 1·3·5·7절과 2·4·6·8절은 같은 가락의 반복으로 1·2절, 3·4절, 5·6절, 7·8절이 각각 쌍을 이룬다. 구성음은 〈백구사〉와 같은 황종·태주·중려·임종·남려로 되어 있는 평조의 느낌을 주지만 장식법에 있어서는 계면조의 느낌을 주어 평조와 계면조의 특징을 모두 갖고 있다.

〈죽지사〉는 "건곤이 불노 월장재하니 적막강산이 금배년이로구나"로 시작되어 일명 〈건곤가〉라고도 한다. 4절로 되어 있고 각 절의 끝에는 "어이요 이요 이요 이야어 일심정념은 극락남무"로 시작하는 후렴구가 있다. 느린 6박장단으로 각 절마다 16장단이 사용되고, 후렴구는 10장단으로 일정하게 반복된다. 정악의 요성법(잘게 떠는 것)과 남도적인 요성법(굵게 떠는 것)을 섞어 쓰고 가곡 평조의 퇴성법을 사용한다. 각 절의 종지법과 후렴구의 종지법이 다르다.

〈춘면곡〉은 "춘면을 느짓깨어 죽창을 반재하니"로 시작되며 8절로 되어 있다. 가사의 내용이 각 절마다 단락을 짓지 않고 1절부터 하나로 이어진다. 구성음은 황종·태주·중려·임종·무역으로 계면조와 비슷하지만 장식법은 평조에 더 가깝다. 종지법은 황종에서 중려로 4도 상행하여 사라지는 것이 특징이나 중간종지나 끝종지가 한결같지 않다.

〈어부사〉는 "설빈어옹이 주포간 허야 자언거수 승거산을 배띄여라 배띄여라"로 시작하며 벼슬을 버리고 한가하게 강호에 묻혀 사는 선비의 삶을 어부에 빗대어 노래한 것으로 이전부터 내려온 것을 이현보가 개작한 것이다. 8절로 이루어졌는데 1·3·5·7절과 2·4·6·8절이 각각 같은 선율의 반복이다. 요성법은 민속악에서 쓰이는 것과 같으나 서도소리와 같은 중간음을 사용하는 특징이 있다. 종지법은 중간종지와 끝종지가 모두 같으며 4도 상행종지한다.

〈길군악〉은 "오늘도 하 심심허니 길군악이나 허여를 보자"로 시작하며, 5절의 산문시로 되어 있다. 2절은 후렴으로만 불려지고 1·3·4·5 각 절의 끝에 "어이없다 이년아 만들어를 봐라"하는 구절이 있다. 구성음은 황종·태주·중려·임종·무역으로 중간음을 요성하여 서도지방 민요와도 비슷하지만 퇴성은 가곡의 우조식으로 하며 종지법도 가곡과 같은 계단식 하강종지형으로 평조의 특징이 강하다.

〈상사별곡〉은 "인간이별 만사중에 독수공방 더욱 섧다"로 시작하며 남녀의 이별을 애닯게 읊은 가사로, 12절로 구성되었다. 구성음은 황종·태주·중려·임종·남려로 평조와 같지만 계면조 장식법을 사용하고 4도 하행종지하여 계면조의 특징이 더 강하다.

〈권주가〉는 "불로초로 술을 빚어 만년배에 가득 부어 비나이다 남산수를"로 시작하며 풍류객들의 놀이판이나 잔칫집에서 서로 술을 권하며 부르는 노래로 10절로 구성된다. 1·2·3·4절과 5·6·7·8·9·10절은 각각 같은 선율의 반복이나 5절 이하는 별로 부르지 않는다. 구성음은 황종·태주·중려·임종·남려로 되어 있고 평조장식법을 사용하며 낮은 황종으로 4도 상행하여 사라지듯이 끝맺는다.

〈수양산가〉는 "수양산의 고사리를 꺾어"로 시작하며, 여러 고사(古事)를 의미없이 나열한 것으로 6절로 구성된다. 절이 바뀔 때마다 점차 길어지는 등 12가사 중 변화가 가장 많은 곡이다. 구성음은 평조의 특징을 갖고 있으나 창법에 있어서는 경기잡가·서도잡가와 비슷하다.

〈처사가〉는 "천생아재 쓸데없이 세상공명을 하직하고"로 시작하며 세상공명을 버리고 강산을 벗삼아 유유자적하는 느긋함을 노래한 것으로 8절로 구성된다. 1·2절만 다르고 3·5·7절과 4·6·8절이 같으며, 3·4절, 5·6절, 7·8절이 각각 짝을 이룬다. 평조적인 구성음과 장식법을 사용하며 종지법은 1절에서는 낮은 임종에서 황종으로 4도 상행종지하고, 2절부터는 중려에서 황종으로 4도 하행종지한다.

〈양양가〉는 "낙일이 욕물 현산서 허니"로 시작하는데, 여기서 양양은 중국 후베이 성[湖北省]에 있는 지명이다. 이태백이 양양에 머무는 동안 술을 찬양하는 한문시에 한글 토를 달아 노래한 것으로 10절로 되어 있다. 〈처사가〉와 같이 1·2절만 다르고 3·5·7절과 4·6·8절이 같으며 9·10절은 8절의 반복이다. 종지법도 〈처사가〉와 같다.

〈매화타령〉은 "매화 옛 등걸에 봄철이 도라온다"로 시작하며 13절로 되어 있다. 이 시조는 조선 선조 때 평양 기생 매화가 읊은 시인데, 음악적으로 2절부터 10절까지는 같은 선율의 반복이고, 11·12·13절은 변형형이라 할 수 있다. 구성음은 황종·태주·고선·임종·남려로 되어 있으며, 평조적인 장식법을 사용한다.

|

������ 문제 풀이 ������ |

1) 불로초(선경(仙境)에 있다고 함)로 빚은 술을 만년배(만수(萬壽)를 뜻하는 술잔)에 가득 부어

2) 잡으신 잔마다 비나이다

3) 한이 없는 수명을 이 잔 곧 잡으시면 만수무강하오리다

4) 시경(詩經)의 소아(小雅) 천보(天保)의 편에 있는 말. 종남산이 무너지지 아니하고 한없이 이 세상에 있듯이 한 없는 수명. 장수를 축원하는 말

5) 약산동대의 어지럽게 핀 바위 꽃을 꺽어 산가지를 놓으며

6) 관서팔경의 하나. 평안북도 영변의 약산에 있는 천연의 대(臺)로 절경임

7) 한없이 많이 잡으시오

8) 인생이 한 번 돌아가면 누가 한 잔 먹자고 하겠는가

9) 살아있을 때 이리 노세

10) 백년을 살 수 있는 인간의 수명이라도 근심과 즐거움을 반으로 나누면 백년도 안되는 것을

11) 권할 때에 잡으시오 두치酒

12) 항우가 번쾌를 장사로구나하고 한 말의 술을 권해 능히 마시되

13) 항우가 홍문에서 번쾌의 늠름한 모습을 보고 ‘장사로다’하며 두치주를 권했다는 고사에서 나온 말.

14) ‘훙먼’을 우리 한자음으로 읽은 이름. 중국 산시성에 있는 땅의 이름.

15) 중국 한나라의 공신. 기원전 206년 홍문의 회합에서 기지를 발휘하여 유방을 구함. 후에 유방이 왕이 되자 장군이 되어 공을 세움.

16)두치주 능음 : 한 말의 술을 능히 마심. 번쾌가 항우가 준 한 말의 술을 마시고 어찌 그것으로 만족하겠느냐고 했다는 고사

17) 이 술 한 잔을 못 먹었네 하지 말고 권할 적에 잡으시오

18) 그대에게 다시 한 잔 술을 권하니, 서쪽으로 양관을 나서면 벗이 없네.

19)중국 감숙성(甘肅省) 서부 돈황현의 서남에 있던 관문.

20) 권할 때에 잡으시오 두치酒

21) 만수산 만수봉에 만수정이 있더이다

22)중국 북경의 교외에 있는 산. 경치가 아름답기로 유명함.

23) 그물로 빚은 술을 만년주라 하더이다

24) 진실로 이 잔을 지금 잡으시면 만수무강하오리다

25) 잡으시오 잡으시오 이 술 한 잔 잡으시오

26) 이 술 한 잔 잡으시면 천만년이나 살것입니다

27) 이 술이 술이 아니라 한무제 승로반에 이슬을 받은 것이오니

28) 한무제가 건장궁(建章宮)에 이슬을 받기 위해 만들어 놓은 동제(銅製)의 반

29) 쓰나 다나 잡으시오 권할적에 잡으시오

30) 자기 것을 두고도 아니 먹으면 왕장군의 창고지기이니

31) 각 군아에서 물품을 둔 창고를 맡아보던 사람

32) 마치 나방이 등불로 쳐박으며 갓난 아이가 우물 속으로 들어가는 것과 같다(허무한 신세를 말하고 있다.

33) 갓난아이. 임금이 백성을 갓난 아이로 여겨 사랑한다는 뜻으로 백성을 일컫는 말이다.

34) 우물 속으로 들어감

35) 불에 뛰어드는 나비와 같은 것이다. 아니먹고 무엇을 하겠는가

36) 살아있을 때 이리 노세

37) 명사십리의 해당화야 꽃진다고 슬퍼마라

38) 함경남도 원산에 있는 모래톱. 곱고 부드러운 모래의 해수욕장과 해당화로 유명함

39) 봄이 오면 너는 다시 피겠지만

40) 불쌍하다 우리 인생 뿌리없는 부평초 같구나

41) 홍안백발이 저절로 오니 그것인들 아니 슬프단 말인가

42) 늙어서 머리는 세었으나 얼굴은 붉고 윤이 난다는 말

43) 약수동대의 어지럽게 핀 바위 꽃을 꺽어

44) 산가지를 놓으며 한없이 많이 먹읍시다

45) 하나의 작은 배를 타서 표주박 술 잔을 서로 부딪치니

46) 천지의 하루살이 인생이니 큰 바다에 뜬 하나의 좁쌀과 같다(허무하다)

47) 큰 바다에 뜬 한 알의 좁쌀이라는 뜻. 광대한 것 속의 극히 작은 물건, 곧 우주 안에서의 인간 존재의 하찮음을 비유한 말

48) 내 인생의 수염은 잠깐이니 슬프고 장강의 끝없음이 부럽구나

49) 날아가는 선녀를 품고 놀며 달을 안고 오래도록 지내는구나

50) 어찌 나아와서 얻는 것을 알지 못하겠는가

51) 새벽서리 찬 바람에 외기러기 슬피운다

52) 임의 소식을 바랬더니 넓고 멀어서 아득한 구름밖에 빈 소리 뿐이로다

53) 오동추야 밝은 달에 임 생각이 새로워라

54) 임도 나를 생각하는가

'知 * 好 * 樂' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] (노래 나비야청산가자) 권주가/ 가사 (0) | 2014.11.25 |

|---|---|

| [스크랩] 술의 급수 (0) | 2014.11.24 |

| [스크랩] 권주가와 술에관한.. (0) | 2014.11.22 |

| [스크랩] 함양 개평마을 - 일두고택 (0) | 2014.11.22 |

| [스크랩] 이매창(李梅窓) (0) | 2014.11.21 |

12가사-권주가.hwp

12가사-권주가.hwp